2020.10.29

物流YouTuberって何?タイでフォワーダーを経営する僕が「超ニッチ」なユーチューバーになった理由をお話しします。

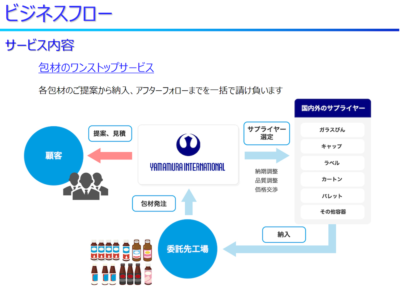

今日は動画を始めた経緯についてお話をしてみたいと思います。 今年の4月からこの動画を始めて、現在で半年がたちます。 改めて振り返ってみますとこの動画を始めた経緯をお伝えするのも面白いかと思いました。 動画を始めた理由 その1 最初は思いつきから この動画を始めたきっかけは4月にタイではコロナの影響でロックダウンが始まって、本当にすることがなくなったからです。 自宅待機もありましたし、出社してもお客さんのところに営業に行けません。 その中で何をしようかと思っていて、ある時「あ、YouTuberになろう!」と思いました。 本当に思いつきでした。YouTuberになって何か発信をしてみたいなと思ったのがきっかけです。 コロナでもう新規営業できない? 他にも理由があります。 最近では世界中でコロナが広がっているとはいえ、タイではお客さんの会社や工場に問題なく訪問することが出来ています。 しかし、4月の時点ではどうなるか全く分かりませんでした。 実際にお客さん所に訪問して営業なんて出来るのか?新規の営業はかなり難しくなるのではないか?と不安になりました。 だから物流のノウハウをYouTubeで発信したら、それを興味があるお客さんから問い合わせがあり、そこに訪問で出来が出来たら何とかなるのではと思いました。 物流YouTuberになった半年の成果 実際この動画を半年やってみて、物流の問い合わせが動画から増えたかは まだ分かりませんが、見てくれている人は日に日に増えてるというのが数字で良く分かります。 今、チャンネル登録者数が2,500人を突破しています。見て頂いている皆様、本当にありがとうございます。 動画を始めた理由 その2 動画をスタッフの新人教育に利用 そして、他にもこの動画を始めた理由があります。 僕がやっているのは国際物流で、インコタームズ、B/L、フリータイムなど、世界共通のものが多いです。 だから最初は日本語で発信をして、それを英語に翻訳し、タイ語にも翻訳をする。そうするとタイ人のスタッフの教育に使えると思ってやり始めました。 弊社ではタイ人のスタッフを15名ほど雇っていますが、未経験の人を雇うこともあります。 残念なことに、未経験の人を採用・教育をして、知識がついてきた所で辞められることも沢山ありました。 辞められてしまうと、今まで教えてきた時間、労力が無駄になってしまいます。ずっとこれについて何とかしないと思っていました。 YouTubeを使ってタイ語で国際物流に関するノウハウ、知識を残します。 そして未経験の新人が入ってきたら、最初はオリエンテーションで概要を説明しますが、細かい物流のノウハウなどは動画を見ると理解が出来るようにしました。 動画がお客さんへの説明にも役だつ 他にも、既存のお客さんが物流に関する疑問などがあればURLを送るだけで、お客さんも動画を見てくれて簡単に理解してくれます。 更にお客さんのタイ人のスタッフ様にも理解をしてもらうために、タイ語版の動画もフル活用しています。 目標は「タイに関する物流のことならイーノさん」へ 次の目標としては、この動画を見てくれた人に「タイに関する物流のことならイーノさん」に聞いてみようと思ってもらうことです。 日本語だけではなく英語でも更新をしているので、国際物流の業務に関係する方がいらっしゃれば 日本語や英語の動画を通じて、「タイの物流なら弊社(HPS)を使ってみよう」と思ってもらえるようにすることです。 物流YouTuberの活動の感想 ほぼ思いつきや遊びで始めたようなYouTuberの活動ですが、半年やってきてみて意外にも伸びたなと僕が一番驚いておいます。 物流YouTuberとしての今後の展望 前回からフリートークスタイルで話もしており、物流のノウハウ以外にも実際に起こしてしまった物流のミスや問題についてお話をしようと思います。 まとめ では今回の内容をまとめましょう。なぜ僕が物流のYouTuberになろうかと思った理由は、コロナで暇だったからです。 他には「ニューノーマル」として、お客さんのところに行けなくなるかもしれないと思ったので、新しい営業の手段として始めました。 更に社員教育です。英語に翻訳してタイ語に翻訳して、自社やお客さんのタイ人のスタッフ様の物流に関する教育に役立てています。 最後は、国際物流では世界共通の内容が多いので、海外の各社スタッフ様から「タイの物流に関してイーノさん」に問い合わせをしてもらえるようにと思いを込めて更新をしています。 チャンネル登録などお待ちしております!