2020.11.16

B/Lの種類 – Original B/L, Surrendered B/L, Sea Waybillについて

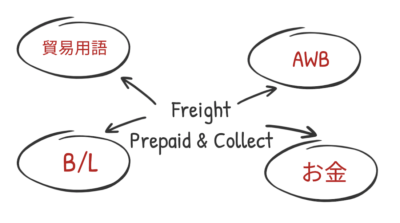

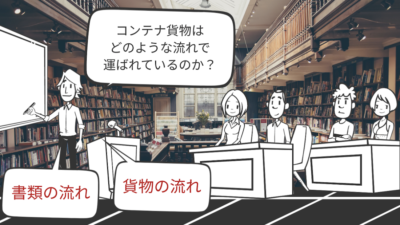

今回は国際輸送におけるB/Lの種類について分かりやすく説明をしたいと思います。 B/Lの基本的な役割について B/Lの種類を説明する前に、B/Lの基本的な役割について簡単に説明します。 B/Lは国際輸送において重要な書類で、輸入者は貨物を引き取るためにB/Lを 輸出者から入手しなければいけません。 そしてB/Lは貨物引き渡し書類であるD/Oと交換されます。 輸入者はD/Oを持って貨物を引き取ります。 注意して欲しいのはB/Lだけで貨物が引き取れるわけではありません。 B/Lの基本的な役割については別の動画にて説明しております。 この動画の説明欄にリンクを貼っておきますので、詳しくはそちらをご確認ください。 B/Lの種類 それではこれからB/Lの種類についてご説明をしていきたいと思います。 主に使われるものが、この3種類です。 ・Original B/L ・Surrendered B/L ・Sea Waybill それでは一つずつ解説していきましょう。 オリジナルB/Lについて まず最初はオリジナルB/Lです。 オリジナルB/Lは3部発行されます。3部で1セットです。 3部のB/Lを2回に分けて郵送し、紛失リスクを避けるという商習慣もあります。 オリジナルB/Lはその名の通りオリジナルで原本です。輸入者は貨物を引き取るためにB/Lのコピーではなく 原本を入手していなければいけません。 オリジナルB/Lの流れ オリジナルB/Lの流れを見てみましょう。 本船が港を出港したら輸出側のフォワーダーからオリジナルB/Lが発行され輸出者に送られます。輸出者はB/Lの原本を輸入者にDHLやFedexなどのクーリエで郵送します。 船が港についたら輸入側のフォワーダーによってD/Oが発行されます。 オリジナルB/Lを入手した輸入者はB/LとD/Oを交換します。 このように原本を扱うので紛失のリスクがありますが これが一連の流れとなります。 サレンダーB/Lについて 次にSurrendered B/Lについてご説明します。 サレンダード B/Lは商習慣的にサレンダーとも呼ばれます。 サレンダーB/Lの特徴は「スピード」と「コピーでOK」という事です。 まずサレンダーとはどういう意味なのか? サレンダーとはB/Lの元地回収の事で B/Lを元地、すなわち輸出側にて回収するという意味です。サレンダーをしてしまえば、B/Lはオリジナルでなくても大丈夫です。 原本ではなくコピーを送ることで輸入者はD/Oと交換する事が出来ます。サレンダーされたB/LにはSurrenderedやTelex Releaseというスタンプを押されます。Telex Releaseでもサレンダーと同じ意味です。 サレンダーB/Lの流れ なぜサレンダーB/Lが使われるのか? 昨今の海上輸送では本船の高速化もありオリジナルB/Lが発行され、輸入者の手元に届く前に 船が港についてしまう場合があります。 特に周辺国に貨物を輸送する時 海上輸送期間は3日や4日で港に到着してしまい輸入者は B/Lの原本が手元になければ貨物を早急に引き取る事が出来ません。 しかし、B/Lの原本を郵送するオリジナルB/Lとは違いサレンダーB/Lであれば輸出者がフォワーダーにサレンダーの指示をして、費用を支払うことでB/Lがサレンダーされます。 あとは輸出者はB/Lのコピーを輸入者にメールすればOKです。 輸入者はB/LのコピーをもってD/Oと交換する事が出来 スピーディーな貿易取引が可能となります。 またB/Lの紛失リスクも少なくなるメリットがあります。 Sea Waybillについて そして最後にSea Waybillです。 Sea WaybillはB/Lとは少し違い、有価証券ではありません。 これは、また別の機会にご説明しますがWaybillはL/Cを使用した取引には使われないのです。 しかしWaybillには大きなメリットがあります。Waybillが発行され、輸入者が書類のコンサイニー蘭と同じである事が証明されれば貨物が簡単に引き取れてしまうのです。 またオリジナルB/Lのような原本を郵送する費用や、サレンダードB/Lのようなサレンダー費用も発生しません。とにかく簡単、早い、安いのがSea Waybillの特徴です。 Sea Waybillの流れ 流れはこのようになります。 輸出者から、B/Lではなく最初からWaybillの発行依頼があります。 本船が出港されたらWaybillが発行されコピーが輸出者に送られます。輸出者はそのコピーを輸入者にメールをします。輸入者はWaybillの所有者だと証明出来ればD/Oを引き取れます。 極端に言えばWaybillが発行され、輸入者がWaybillの所有者と同じだと証明する事が出来れば 貨物が引き取る事が出来てしまうわけです。 とにかく早くて簡単なのがSea Waybillの特徴です。しかし、それゆえにリスクもあります。 Waybillが発行されれば貨物が引き取れてしまうので 輸出者には代金回収リスクが生まれます。 オリジナルB/LやサレンダードB/Lであれば 代金の支払いコントロールが出来るのですが Waybillの場合はそれが難しくなります。 その為、Sea Waybillを使うには 海外での親子会社での関係や、長年取引してきた実績があるなど、貿易相手との取引関係が重要になります。 まとめ 今回はB/Lの種類について説明をしました。 オリジナルB/L サレンダードB/L Sea Waybill これらのB/Lにはそれぞれの特徴があります。 今回ご説明した内容をよく理解して 貿易の取引を円滑に進められるようにしましょう。 ・TwitterでDMを送る https://twitter.com/iino_saan ・LinkedInでメッセージを送る https://www.linkedin.com/in/shinya-iino/