2022.01.14

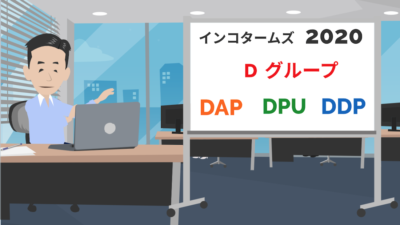

インコタームズのDグループ(DAP/DPU/DDP)の違いを解説

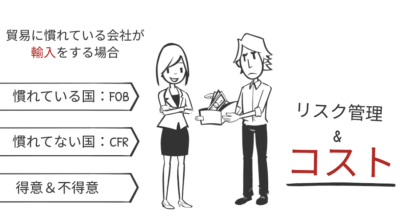

この記事を動画で見る どうもこんにちは、飯野です。 今回は、インコタームズのDグループについて解説していきます。 Dの文字から始まる貿易の取引条件は、現在のインコタームズ2020において、DAP/DPU/DDPの3種類があります。 インコタームズとは まず始めに、インコタームズについて簡単に説明しておきましょう。 インコタームズは貿易取引において、売り手(輸出者)と買い手(輸入者)の間での「費用負担」と「リスク負担」の範囲を取り決めた貿易条件の事です。 DグループのDはDELIVERYの頭文字であり、輸出者の手配によって、輸入国内の配達までが含まれる条件です。 そのため輸入者は貨物を受け取るだけ、または輸入通関するだけなど、輸入者にとっては貿易手配の負担が少ない条件だということを理解しましょう。 DAPについて まずはDAPについて説明します。DAPはDelivered at Placeの略称で仕向地持込渡しと言います。 DAPでは輸出者が輸入先の指定場所にて、荷下ろしする前までの費用とリスクを負担します。 ここでのポイントは「荷下ろしの前まで」と言うところです。輸出側は荷下ろしをする義務はありませんし、荷下ろし中のリスクは輸入者に責任があります。 そして輸入通関の手配や、関税・消費税を含む税金は輸入側の負担となります。 DPUについて 次はDPUです。DPUはDelivered at Place Unloadedの略称で、荷下ろし込み持込渡しです。 DPUの貨物の費用負担とリスク負担は、輸出者が輸入先の指定場所にて「荷下ろしが完了するまで」となります。 輸入通関は買い手の負担になり、輸出側に輸入通関の手配をする義務はありません。DAPとDPUの違いは、荷下ろしの費用と責任のみになります。 DDPについて 最後にDDPです。DDPはDelivery Duty Paidの略称で仕向地持込渡し関税込みです。 DDPは配達が完了するまでの全ての費用とリスクを売り手である輸出者が全て負担する取引条件です。買い手である輸入者からしたら最も楽な取引条件と言えるでしょう。 DAPやDPUでは通関手配は輸入者の負担でしたが、DDPでは通関手配も税金も輸出者が負担することになります。 Dグループの注意点 では、これから実際にDグループを使用する時の注意点を説明していきます。 Dグループでは輸出者が輸入者の指定する届け先まで貨物を手配します。その場合は実際には輸出者がフォワーダーに依頼し、フォワーダーが輸入先までの細かな配送や通関などの手配をしていきます。 ここでのポイントはそのフォワーダーが輸入先の貨物を送る地域まで、物流手配や通関などを問題なく行えるのか?という事です。 フォワーダーがその輸送地域に、支店や代理店がないとDグループでの手配は難しいのです。 もしDDPの条件であれば、輸入時に掛かる関税をフォワーダーが一時的に立替えるケースもあるので、税金の金額によっても対応出来るかどうかは変わってきます。 輸入国での輸送手配や通関について、別の国にいる輸出者の方が得意なケースは稀なため、Dグループの取引はFOBやCIFに比べて少ないと言えるでしょう。 クーリエの使用 しかしクーリエでの輸送の場合は、Dグループの取引条件は一般的です。クーリエを頻繁に使用する場面は、サンプルや少量の貨物ですよね。 DHLなどのクーリエ業者が配達先まで届けてくれるので、費用を輸出者が負担することにすればDグループでの手配が簡単です。 DDUとDATについて これまでDAP/DPU/DDPを確認してきました。この3つの取引条件はインコタームズ2020に記載されているものです。そしてインコタームズは10年ごとに改定が行われます。 現在のインコタームズ2020では、既に廃止されているDグループ条件のDDUとDATは未だに実務で見かけますので、合わせて紹介させて頂きます。 DDUについて DDUはDelivery Duty Unpaid(仕向地持込渡、および輸入通関・関税抜き)です。 DDUはDDPと比較すると非常に分かりやすい条件です。DDPは関税・消費税も輸出者が負担しますが、DDUは関税・消費税のみを輸入者が負担する条件です。 DAPやDPUと違って、通関手配は共に輸出者が対応します。 DATについて DATはDelivery at Terminal(ターミナル持込渡し)です。 輸入ターミナルでの引き渡しとリスク責任転移が行われます。これは指定地での引き渡しのDAPに置き換わっています。 実際のDDU、DATの使用 インコタームズ2020ではICC(国際商業会議所)がDATの代わりにDAPを使いましょうと推奨していますが、あくまで推奨です。 貿易では売り手と買い手での明確な合意があれば、取引で問題などが生じたとしても、話し合いなどで解決することが出来ます。 なので、契約書やInvoiceにDDUやDATと記載して、売り手と買い手でそれに合意をしていたら基本的に問題はありません。 まとめ 今回はインコタームズのDグループについてご説明しました。 Dグループは輸入者にとって負担が少ない条件ですが、ご説明したようにフォワーダーによっては対応が難しい場合もあります。 もしDグループでの輸送を打診された場合には、お取引のあるフォワーダーに事前に相談しておくと良いでしょう。 もし今回の内容がお役に立てましたら、チャンネル登録やいいね!SNSでのシェアをお願いします! ではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました!