2020.11.16

インコタームズ – EXW (Ex-Works)

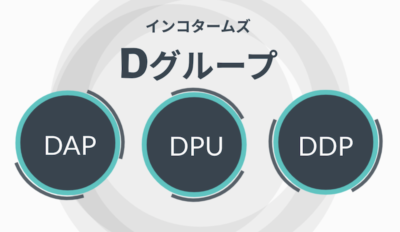

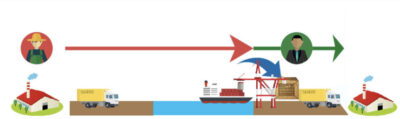

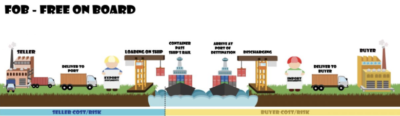

Ex-Worksを動画で解説! 今回はインコタームズ のEXWに焦点を当てて、売り手と買い手のそれぞれの立場でのメリットとデメリットについて解説をしていきたいと思います。 貿易取引においてはインコタームズを「正しく」理解する事で、売り手・買い手の それぞれにおけるトラブルを出来るだけ小さくする事が出来ますので、是非とも理解しておきたい内容だと思います。 それでは行ってみましょう! Ex-Worksとは? EXWは貿易の取引条件を示すインコタームズの一つです。 日本語では工場渡し条件とも呼ばれます。 インコタームズには全部で11種類の貿易条件がありますが、EXWはその中で売り手にとって物流の負担が少なく、最もリスクも小さい条件となります。 ざっと物流の、費用の支払いと貨物の責任についてみてみましょう。 EXWでは輸出先の工場から輸入して特定の届け出先までの全ての輸送費用とリスクを輸入者である買い手が負担する取引条件です。 売り手が貨物を自社の拠点である工場や倉庫などでトラックに引き渡した時点で費用負担と貨物リスクは買い手へと移ります。 つまり、輸出国での輸送費用から輸出通関、船・飛行機等の運賃、輸入地での通関や届け先までの費用や危険負担については全て買い手が負担することになります。 ただし売り手も関係省庁から輸出の認可を取得したり、輸入通関を行う際に輸入者が必要とする情報を提供したりすることについては、サポートする義務があると定められています。 貿易取引では何と言っても相手との人間関係が大切です。 輸出側からみたEXW 輸出側から見たEXWはどんな条件でしょうか? 輸出者にすると、商品を期日内に生産し自社の敷地内で買い手に貨物を引き渡せば、後はほぼ全ての業務を買い手である輸入者が行ってくれるということになります。 売り手は生産や仕入れだけに専念する事が出来るのが最大の特徴です。 輸出者のメリット そういう意味では、これから海外への輸出を始めようとしている場合や輸出先の国が初めての貿易相手国である場合などに適した貿易条件だと言えます。 慣れていなかったり、ほとんど知らない国に荷物を送るのは余計な心配が増えますので, 輸出経験の少ない事業者様はEXW条件での取引を検討してみると良いかもしれません。 輸出者のデメリット では輸出者側から見たEXWのデメリットについて、実際の取引で考えてみましょう。 EXW条件で輸入を行う場合、輸入者は相手の敷地内での貨物引渡し後 全ての運送業務を自社で手配しなければなりません。 そのためには、買い手は貿易取引について熟知している必要があります。つまりEXWにおける輸入者は貿易のベテランである可能性が高いのです。 このような取引相手に対し、輸出者が価格面で良い条件を引き出すことはかなり難しくなります。 比較的経験の浅い輸出者の場合、EXWではこうした理由から国内外の物流費用を利用して大きく儲けるといったことは難しくなる可能性があります。 輸入者側からみたEXW 一方で輸入者側から見たEXWはどんな条件でしょうか? 輸入者側から見るとEXWは貿易相手国における輸送から全て自社で手配する必要があるので、現地の取引に慣れているなど豊富な経験や知識が必要とされる条件です。 輸入者のメリット 輸入者側にとってはEXWでは物流をコントロールし自社で運送会社や保険会社を選択することができるので、そうした意味でも買い手にとっては最も安く輸入することができる条件だと言えるでしょう。 さらに、輸送などの手間やリスクを全て自社が負担することで、売り手に対して値下げなどの提案する事が可能だったりもします。 輸入者のデメリット 一方で輸入者側のデメリットはやはり輸送に伴う危険を最も幅広く負担しなければならない点でしょう。 輸出者の敷地からあらかじめ定められた国内の地点まで全てのリスクについて責任を持たなければなりません。 また輸出国での輸送や輸出通関を行わなければならない為に、取引を行っているフォワーダーがそれらの手配について得意なのか可能なのかを確認する必要もあります。 もし取引先のフォワーダーがそれらの業務を行うことが出来ない場合は、他のフォワーダーを探すかEXWの使用を避けて契約しなければなりません。 EXWのメリット・デメリットまとめ 輸出者側のメリット・デメリットをまとめるとこのようになります。 メリットとしては ・生産や仕入れに専念できる ・物流の危険負担が最も少ない ・貿易手続きはほぼ不要 物流は輸入者が手配・負担をするので納期や生産性などに集中出来ることが特徴ですね。 そしてデメリットは ・輸送手段を選べない ・価格交渉が不利になるかもしれない EXWを指定してくる買い手は貿易のベテランの可能性があるので価格交渉的に厳しくなるかもしれません。 そして輸入者からみたEXWでは メリットとして、 ・最も安く輸入することができる ・物流を自社でコントロールすることができる 自社で物流を全て手配するので、売り手側に輸送費用に利益を乗せられることを避けることが出来ます。 デメリットとして ・物流の全てのリスクを負担する必要がある ・フォワーダーの実力によっては使えない場合がある 全ての物流の貨物責任を取らなければいけないのでリスクコントロールの範囲が広がります。 慣れていないと難しいでしょう。 まとめ 今回はEXWについて詳しく見てきました。輸出者・輸入者の双方の立場からEXWの条件を考えていますので自社の状況に照らし合わせて頂ければ、より理解が深まると思います。 EXWはインコタームズの中では最も輸出者側の負担が少ない条件ですので、これから海外へ販売展開を考えている場合であれば 輸入側の取引相手に一度EXWでの取引を打診してみるのも良いかと思います。 また、輸入者の場合でも価格を抑えたい場合は、EXWで輸入を行うことができないかフォワーダーなどと相談して検討してみると良いでしょう。 ・TwitterでDMを送る https://twitter.com/iino_saan ・LinkedInでメッセージを送る https://www.linkedin.com/in/shinya-iino/