2020.11.15

国際物流の流れ

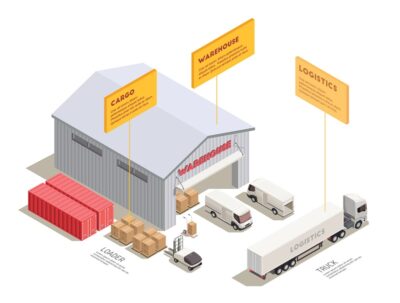

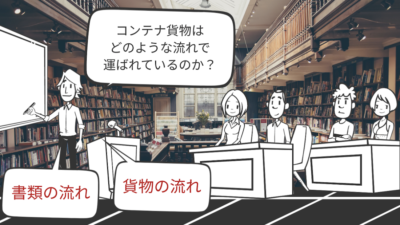

今回のテーマは海上輸送の流れについてです。 海上輸送の中でもコンテナを使ったコンテナ輸送をする方法にフォーカスしてお話をしていきたいと思います。 海上輸送の流れ 国際物流における海上輸送ですが、実際にはどのような流れで貨物が運ばれているのでしょうか? 初めて物流業務の仕事をする人にとっては貨物の流れと書類の流れを理解するのが重要です。 まずは全体の流れを理解し、どのタイミングで何をする必要があるのかを理解出来るようになりましょう。 貨物の流れ 工場で製品が作られる まず場面を工場に移します。 個人レベルではコンテナを使って輸送するケースは流石に稀ですが 工場では毎日商品を生産していて毎週 海外に出荷している工場もあります。 弊社のお客様でも自動車パーツ、冷凍食品、紙、革製品、化粧品、スクラップ、包装資材など多種多様にわたる貨物をコンテナで海上輸送をしています。 Booking 完成した商品のQCが終わったら、工場の出荷担当者からフォワーダーにBooking依頼があります。 このBooking時に、必要なコンテナの種類や本数、貨物の引き取り日、積み地、揚げ地、Cut Off、ETD、ETA、フリータイムなどの連絡があります。 お客様から頂いた情報を元にフォワーダーが本船予約、トラックの手配、通関手配、そして、それぞれの必要書類の確認をして準備を進めていきます。 基本的にワンストップサービスを依頼されるお客様が多く、フォワーダーが本船予約以外の物流手配もすることでお客様にとっては一つの窓口で物流を完結出来るメリットがあります。 書類の確認 そしてここが大切なのですが必要書類の確認作業です。どれか一つの情報でも間違っていると、正しく通関を通すことができませんし本船に乗せることが出来なくなります。 また原産地証明を発行する場合で書類にミスがあれば関税の優遇が受けられません。 書類のミスに関しては特に中をしなければいけません。 貨物の引き取り お客様の貨物を引き取る為に、貨物引き取り日の朝か、前日の夕方にコンテナデポに空のコンテナをピックアップに行きます。コンテナデポはコンテナバンプールとも呼ばれます。 デポには使い終わった船会社のコンテナを掃除し、修理し終わったものが沢山積み上げられています。空コンテナのピックアップの際の注意は、コンテナ品質です。 コンテナグレードAで予約したにも関わらず、質の悪いコンテナが割り当てられる事は少なくありません。 弊社のサービスでは、コンテナを引き取るドライバーに必ずチェックをさせて質の高いものを選んでお客様にお届けしております。 コンテナへ積み込む 空のコンテナをお客様の工場に届けたら、コンテナに貨物を積み込みます。 規模の多いお客様だと1日に何十本というコンテナを使う場合があり、積み込みにかかる時間を計算し、トラックの配車スケジュールも管理したりします。 コンテナは海上では大きく揺れる場合がありますので、貨物がコンテナ内で動かないようにしっかりとラッシング(固定)もしなければいけません。 港に到着 貨物を乗せたコンテナが本船に積み込まれる港に到着します。コンテナのCut Offという言葉が使われるのですが、締め切り時間のことだと理解してください。 またContainer Returnはコンテナが船に乗せるために港に戻っていなければいけないということです。 コンテナが船に乗せられる前に ・AFR(日本向け:輸出の事前申告 - ETDの24時間前) ・VGM(コンテナの総重量の申告義務) そして通関の輸出申告も済ませておかなければいけません。貨物が工場でコンテナに積み込まれ、船に乗る前までに 色んな申請事項を済ませておかなければいけないのです。 港には本当に大量のコンテナが集められています。その為、港湾内での荷役の時間も十分に必要だということでCut Offは守らなければいけないのです。 コンテナが船に乗せられる時はガントリークレーンという大型のクレーンに吊られて積み込まれます。吊り上げるのでコンテナの総重量が大きなポイントとなります。 40’フィートコンテナだと20’フィートコンテナの倍の重量を積むことが出来るのかという問い合わせをたまに聞きますが、設備上の関係で出来ません。 20’フィートであれ、40’フィートであれ貨物重量は大体25トンくらいまでと覚えておきましょう。 このように本船には大量のコンテナが積み込まれます。コンテナ船に積めるコンテナの本数には限りがありますのでシーズンによってはスペースが取りにくくなります。 書類の流れ 輸出の流れ コンテナが本船に積み込まれたらB/Lが発行されます。 流れを見てみましょう。 フォワーダーから発行されたB/LがShipperに送られ、ShipperとConsigneeの間で商品の代金支払いなどのやりとりがあります。 オリジナルB/Lの場合はShipperからB/Lの原本がConsigneeに、DHLやFedexなどのクーリエサービスで送られます。 このようにConsigneeはD/Oを引き取るためのB/Lを入手しておかなければいけません。 海の上でコンテナが船に揺られながら各港で積み込み・積み下ろしを繰り返して、スケジュール通りに進んでいきます。よく天候の問題で船が遅れる場合がありますがこれだけは仕方がありません。 海上輸送では近海であれば数日で到着し、日本ーヨーロッパのようなロングルートだと2ヶ月近くかかったりする場合もあります。 本船が入港する2−3日前に輸入側のフォワーダーからArrival Noticeが発行され、輸入者に送られます。 このArrival Noticeには、港の諸費用やD/O費用などの諸々の費用があり輸入者はそれを支払わなければいけません。 輸入の流れ 輸入の流れを詳しく見ていきましょう。 輸入者は貨物引き渡し書類であるD/Oを入手しなければいけません。その為にA/Nに書かれている金額をフォワーダー に支払います。 そしてA/Nの支払いのタイミングと同時に、Shipperから入手したB/Lも差し入れます。オリジナルB/Lなら原本を差し入れ、サレンダーB/Lならコピーをフォワーダーに提出します。 A/Nの支払いとB/Lの差し入れと引き換えに、輸入側のフォワーダーがConsigneeにD/Oをリリースします。D/Oも原本だけでなく、D/O LessといったID番号を発行する簡素化された手続きもあります。 輸入港に到着後の流れ 輸入者がコンテナを引き取るにはD/Oだけでなく輸入通関も完了しておかなければいけません。Invoice, Packing List, 原産地証明などの書類を使い、システムに入力して通関士によって輸入申告がされます。 申告に何も問題がなければ税関から輸入許可が出ますが、問題があれば検査などが発生します。 D/Oを入手し輸入通関も完了したConsigneeは、D/Oをヤードに差し入れて、コンテナ貨物を引き取ることが出来ます。 コンテナを乗せたトレーラーが届け先まで運んできて、貨物の積み下ろし作業をして配送完了となります。 まとめ ここで各工程を振り返りましょう。 工場で製品が作られます お客様からBookingのリクエストがあります フォワーダーが物流の手配をします 必要書類の確認をします 空のコンテナをピックアップします 空コンテナをお客様に届けて貨物をピックアップします 貨物が港に到着します。この時にVGMや輸出通関を済ませておかなければいけません コンテナが船に積み込まれます 本船が港を出港するとB/Lが発行されます 海上輸送をします そして、ここからが輸入のステップに移ります 本船が港に到着する2〜3日前にA/Nが発行されます 輸入者はA/Nの支払いをしてB/Lも差し入れます フォワーダーから輸入者にD/Oがリリースされます 輸入通関も済ませておかなければいけません ヤードでD/Oを差し入れて貨物をリリースします 貨物が配送されます これだけの工程を経てやっと貨物が海外の届け先まで送られるのです。 いかがだったでしょうか。コンテナに貨物を乗せて輸送しているだけのように見えますが、色んな工程で必要書類が出てきます。 この書類に間違いがあると貨物はスムーズに輸送されませんし、書類の修正などに時間がかかって 港での保管の超過料金が発生するのもよくあります。 全体の流れをよく理解して、スムーズな国際物流が手配できるようになりましょう。 ・TwitterでDMを送る https://twitter.com/iino_saan ・LinkedInでメッセージを送る https://www.linkedin.com/in/shinya-iino/