2020.06.26

ドレーの依頼方法とは?スムーズに依頼するためのポイントとコツを解説しました。

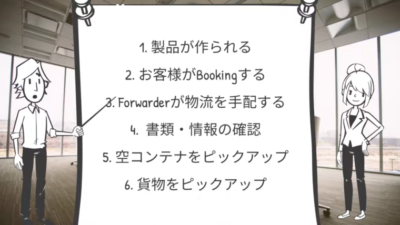

今回はドレーをスムーズに依頼するための手順とポイントやコツについて解説したいと思います。 まずドレーとは何かを軽くおさらいしましょう。ドレーとは海上輸送で使われているコンテナを陸上輸送することを言います。輸入の場合は保税地区にあるCY(コンテナヤード)から輸入者の工場など指定の場所まで輸送すること、輸出の場合はその逆で輸出者の工場や倉庫からCYまで輸送することです。 その輸送を主たる業務として経営している会社のことを「ドレー会社」と呼びます。ドレー会社はトラクタヘッドやシャーシを保有していますのでそちらに予約の手配をし輸送を依頼することとなります。 [keni-linkcard url="http://forwarder-university.com/container-drayage/?lang=ja" target="_blank"] 色んなドレー会社がある 基本的にはフォワーダーは多くのドレー会社と付き合いがあります。一つのドレー会社だけでは回せないですしドレー会社によって得意な分野も違います。 色んなドレー会社 ・遠距離のドレーを安く引き受けてくれる。 ・高いけど無理を聞いてくれる。 ・MGシャーシを沢山保有している。 など様々な会社がありますので依頼のTPOに併せてお願いするドレー会社を変えています。なので自身に付き合いのあるドレー会社などがなければフォワーダーに全てお願いしてしまえばよいでしょう。 フォワーダーは他の顧客分も含めて多くの依頼をドレー会社にしておりますので、その分スポットで依頼をするよりも安い料金でドレー輸送を依頼できる場合が多いです。 ドレー手配を依頼する時のポイント フォワーダーに依頼をする際にもいくつか覚えておいていただきたいポイントがあります。 まずは昨今ではドレーの確保が難しくなっていることです。これはドライバーの高齢化や人件費の高騰などにより人手不足となっているドレー会社が多いことが一つです。 また首都圏では最近こそ先行き不透明でそれほどでもありませんが、昨年ころはオリンピック関連施設の建設ラッシュなどでそちらに車両や人手が回ってしまっていたことなどもあげられます。 そういった事情から、ドレーの依頼は少しでも早めに!が原則です。 平常期と繁忙期 輸入の場合であれば日本への到着予定日が判明し納期の目途がついたらまずはドレーの確保をフォワーダーへ依頼するくらいでOKです。インボイスやパッキングリストといった通関に必要な書類はまだなくても構いません。 現地からのBLコピーとともに「こういった貨物が到着しますのでドレーの確保お願いします。納入は〇日を予定しています」と連絡すればすぐに手配してくれるはずです。 ・平常期:1週間前 ・繁忙期:2週間前(遅くとも) 中国など船足の短い国でしたらBLコピーがなくても先に情報だけ流しておくのも全然問題ありません。むしろ後で慌てなくて済みフォワーダーとしても大変助かりますのでドレー依頼はとにかく早めにが鉄則です。 繁忙期のドレー手配 そして繁忙期です。日本の年末年始、ゴールデンウイーク、お盆休みの前後は非常にドレーが混み合い、確保が難しいです。これはフォワーダーも胃をキリキリとさせているところです。 繁忙期のドレー手配のコツ ・年末年始:11月の終わり頃 ・ゴールデンウィーク:4月初旬〜中旬 ・お盆休み:7月後半頃 だいたい年末年始分は11月終わりころGW分は4月当初、お盆休み分は7月後半からドレーの確保合戦が始まりますので、2週間前でもすでに予約で一杯なんてこともざらにあります。 ここの時期に輸出入が決まりましたらすぐにフォワーダーへ連絡してドレーの確保を依頼しましょう。 MGシャーシの手配 あとはMGシャーシも確保が難しいです。そもそも所有しているドレー会社が少ないですし、大手と呼ばれるドレー会社でも所有本数は10本前後くらいです。 数少ないMGシャーシを取り合っているのが現状です。なので冷凍鶏肉や生鮮マンゴーなどMGシャーシで輸送する必要があるものの場合にもとにかく早く依頼するよう心掛けて下さい。 キャンセルについて あまり早く依頼するとキャンセル料が心配。。。という方もいると思いますが依頼先に確認が必要ですが基本的に3日前くらいまではキャンセル料はかからない会社が多いです。 直前に依頼が来て慌てて依頼をするよりも、事前に連絡を入れてもらって念のためにでも確保をしておく方がフォワーダーとしても心のゆとりができますしミスも減りますので有難いです。不確定だからと言って遠慮はせず早めに連絡してしまって問題ありません。 積み込み・積み下ろしの現場の調整 ドレーを依頼して納品(作業)日時が決定したら必ずその時間からバンニング又はデバンニング作業ができるよう現場の調整をしっかりしておいて下さい。 ドレー料金の解説でもお伝えしましたがスタートが遅れたりして余計な時間がかかると待機料が発生してしまいますので要注意です。 ドレーの依頼方法 ドレーの依頼方法もここで簡単にお話ししておきます。 フォワーダーにドレーを依頼する場合 フォワーダーへ依頼する際は輸入の場合はBLとA/N(アライバルノーティス)、納品日時と納品場所を連絡すればOKです。D/O(デリバリーオーダー)の手配や輸入許可書の受け渡しなどは全てフォワーダーでやってくれます。 輸出の場合も作業日時と作業場所、本船情報を伝えれば問題ありません。本船のbookingも同じフォワーダーへ依頼している場合には本船情報も既に業者が知っているので不要です。空のコンテナを船社へ予約する手続なども手配してくれますのでとても簡単です。 早めの依頼さえ心がけていただければ大きな問題も起きにくいでしょう。 自社でドレーを手配する場合 自分で依頼する際はフォワーダーに任せていた部分の手配が必要です。輸入であればD/Oと許可書をドライバーさんへ渡さなければなりません。輸出の場合は船社へ空コンテナの予約を入れる必要があるでしょう。 慣れてしまえば難しい手続ではありませんが手間はかかりますし、フォワーダー程タイムリーに手配もできないでしょうから、よほどの理由がない限りはドレーはフォワーダーへお任せするのがおすすめです。 ちなみに依頼方法ですがドレー会社は今でもfaxが主流となっています。 急ぎの場合はまず電話で仮予約をし、その後、注文書などの形で本船情報やコンテナ情報、納品or作業日時及び場所などを記載してfaxで送ります。そちらに料金を追記して送り返してもらえば料金の確認もできるのでgoodです。 まとめ ドレーの依頼のポイントはこのような感じになっています。自分でドレーの手配をすることが出来ますが、やはりフォワーダーに依頼する方が選択肢も多いしフレキシブルな対応も可能になります。 そして大切なことですが、とにかくは依頼を早めにすることを心がけていただければきっと大丈夫です!