2020.10.06

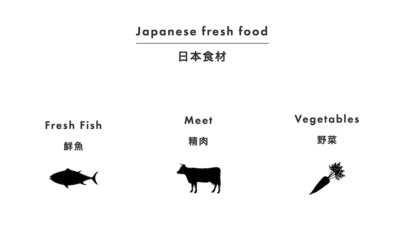

日本の食材を世界へ!タイの高級ホテル・レストランへ「凄い鮮魚・野菜」を届けるFood Agent Japan – 起業家 唐津社長にインタビュー!

Food Agent Japanについて なぜ起業しようと思ったのか? 起業当初の活動について 勢いしかない唐津社長の営業 HPSを知ったきっかけ、サービスについて タイのFDA登録、酒のラベル登録について Food Agent Japan 会社名:フードエージェントジャパン株式会社 住所:〒550-0013 大阪市西区新町1−19−14-3301 コンタクト:contact@food-agt-japan.com Website: https://food-agt-japan.com/ Instagram: https://www.instagram.com/food_agent_japan/?hl=ja まとめ とても内容の濃いインタビューで私としてもとても刺激がありました。 タイで起業する大変さは私も経験していますが、唐津さんの場合はほとんど一人で会社の立ち上げ、仕入れ、物流、営業をゼロから積み上げていかれました。 こだわった商材を選んだこと、気合と勢いの営業、弊社を含め 周囲を巻き込むパワーが凄い社長さんです。 今後もFood Agent Japanさんの発展がもの凄く楽しみです。